Auf einen Blick

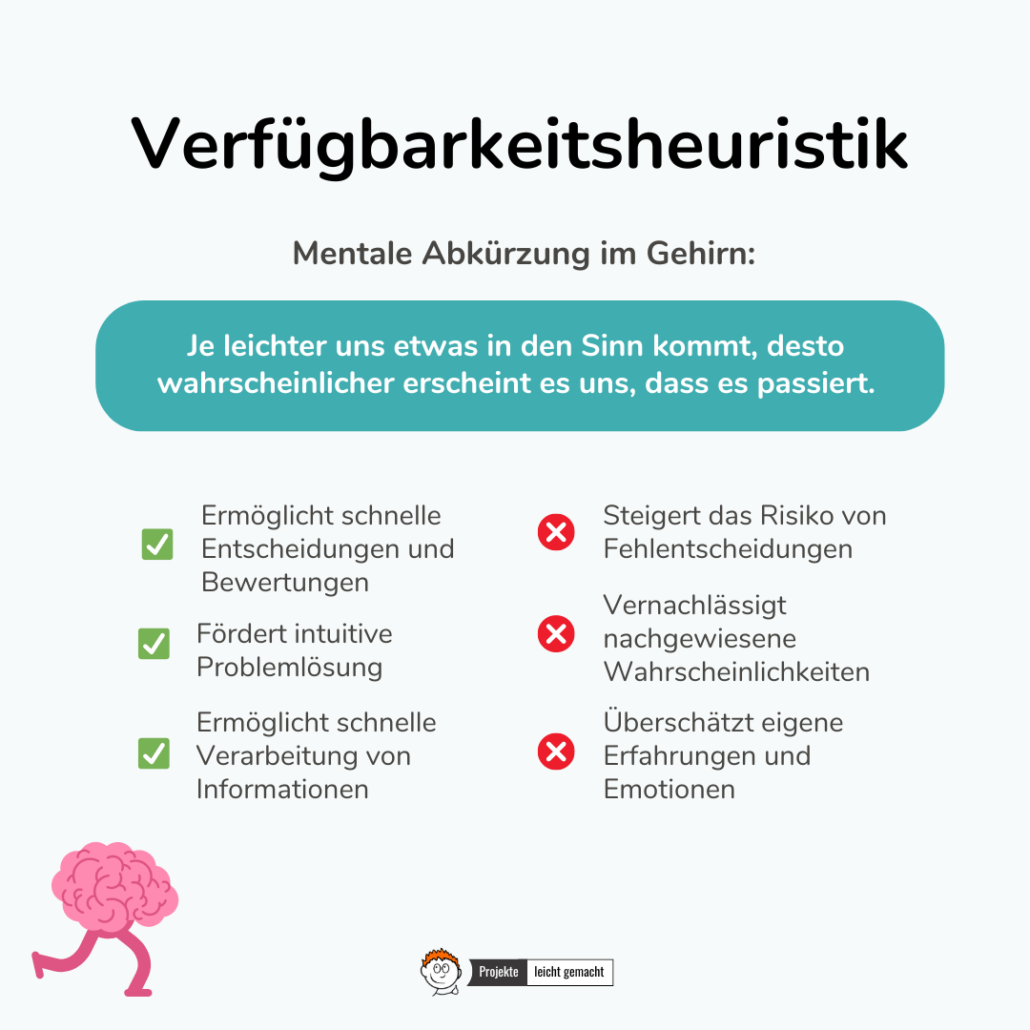

Die Verfügbarkeitsheuristik ist eine mentale Abkürzung in unserem Gehirn und führt dazu, dass wir die Häufigkeit von Ereignissen anhand der Leichtigkeit beurteilen, mit der wir uns an Beispiele dafür erinnern können. Je leichter uns etwas in den Sinn kommt, desto wahrscheinlicher erscheint es uns, dass es passiert. Der Artikel enthält Beispiele und Strategien, um die Auswirkungen der Verfügbarkeitsheuristik zu minimieren.Stell dir vor, du stehst vor einer kniffligen Herausforderung im Projekt. Glücklicherweise taucht in deinem Kopf eine Erinnerung an ein ähnliches Problem auf, das du in der Vergangenheit gemeistert hast. Intuitiv entscheidest du dich für eine Vorgehensweise, die damals funktioniert hat – aber ist sie auch für diese Situation passend? Die Verfügbarkeitsheuristik ist eine mentale Abkürzung, die uns im Projektalltag zwar schnell zu Lösungen führen kann – aber auch zu Fehleinschätzungen.

Was ist die Verfügbarkeitsheuristik?

Die Verfügbarkeitsheuristik (Englisch: „availability heuristic“) beschreibt unsere Tendenz, bei Entscheidungen über die Zukunft Informationen zu verwenden, die uns schnell und einfach in den Sinn kommen.

Beginnen wir direkt mit einem Beispiel:

Beispiel:

Du möchtest gern in den Urlaub nach Frankreich fliegen. Du erinnerst dich allerdings sofort an die letzten negativen Berichte über Terroranschläge und Unruhen in Paris aus den Nachrichten. Obwohl statistisch gesehen die Wahrscheinlichkeit eines Anschlags sehr gering ist, überschätzt du aufgrund der leichten Verfügbarkeit dieser Informationen in deinem Gedächtnis die Gefahr und neigst daher eher dazu, deinen Urlaub in einem anderen Land zu verbringen.

Dieses Beispiel zeigt schön: Wir Menschen treffen oft unbewusst Entscheidungen aufgrund von verfügbaren Informationen, obwohl eine ausführliche Recherche oder statistische Daten eine andere Antwort geliefert hätten. Dieser Mechanismus hängt mit der Tendenz unseres Gehirns zusammen, möglichst viel Energie sparen zu wollen und möglichst schnell zu urteilen und zu Entscheidungen zu kommen. Wirklich alles zu durchdenken, ist schließlich anstrengend und in manchen Situationen auch nicht möglich! Also nimmt unser Kopf gern eine Abkürzung und greift auf Erinnerungen und Erfahrungen zurück. Dafür gelten folgende Faustregeln:

| Fragestellung | Auswirkung auf die Bewertung und Entscheidung |

|---|---|

| Was habe ich kürzlich dazu gehört oder gelesen? | Aktuelle Informationen werden kognitiv schneller abgerufen als ältere. |

| Welche eigenen Erlebnisse habe ich? | Individuelle Erlebnisse, auch wenn sie anekdotisch sind, können unsere Einschätzung der Wahrscheinlichkeit stark beeinflussen. |

| Wie stark sind meine Emotionen im Zusammenhang mit dem Thema? | Emotionale Ereignisse prägen sich stärker ein und werden daher als wahrscheinlicher wahrgenommen. |

| Wie gut passt das Ereignis zu meinen bestehenden Überzeugungen? | Informationen, die unsere Weltsicht bestätigen, scheinen plausibler und werden leichter abgerufen. |

| Wie prominent war das Ereignis in der Berichterstattung? | Medienberichte beeinflussen unsere Wahrnehmung, da sie uns häufig mit besonders dramatischen oder ungewöhnlichen Vorkommnissen konfrontieren. |

Der etwas sperrige Begriff kommt also von dieser Frage: Wie verfügbar sind Informationen zum Thema in meinem Gehirn?

Die Verfügbarkeitsheuristik führt dazu, dass wir die Häufigkeit von Ereignissen anhand der Leichtigkeit beurteilen, mit der wir uns an Beispiele dafür erinnern können. Je leichter uns etwas in den Sinn kommt, desto wahrscheinlicher erscheint es uns, dass es passiert.

Beispiele zur Verfügbarkeitsheuristik aus dem Alltag

Die Verfügbarkeitsheuristik ist dir garantiert schon einmal im Alltag begegnet – schließlich ist sie absolut menschlich:

- Überschätzung der Wahrscheinlichkeit von Kriminalität: Du siehst in den Nachrichten einen Bericht über einen Einbruch in der Nachbarschaft und schätzt daraufhin die Wahrscheinlichkeit eines Einbruchs bei dir, viel höher ein, als sie tatsächlich ist.

- Falsche Einschätzung der Beliebtheit von Produkten: Du siehst in den sozialen Medien viele positive Bewertungen eines Produkts und geht davon aus, dass es allgemein sehr beliebt ist, obwohl es in Wirklichkeit nur von einer kleinen Gruppe von Menschen genutzt wird.

- Überschätzung von Erfolgswahrscheinlichkeiten: Du hörst in deinem Umfeld mehrere Start-up-Erfolgsgeschichten. Du neigst zum Überschätzen der Erfolgschancen für dein eigenes Start-up, ohne die hohe Misserfolgsrate von Start-ups zu berücksichtigen.

Das klingt alles recht negativ, dabei ist die Verfügbarkeitsheuristik eine nützliche Fähigkeit unseres Gehirns, den Alltag zu erleichtern:

- Schnelle Entscheidungen in Gefahrensituationen: Beim Überqueren der Straße schätzen wir die Geschwindigkeit eines Autos intuitiv basierend auf unseren Erfahrungen ein, und entscheiden dementsprechend, ob wir gehen oder warten können.

- Effiziente Informationsverarbeitung: Beim Scannen einer Speisekarte konzentrieren wir uns auf Gerichte, die wir kennen oder die besonders appetitlich aussehen – irrelevante Informationen werden ausgeblendet.

Du siehst: Die Verfügbarkeitsheuristik kann deine Wahrnehmung und Entscheidungsfindung stark beeinflussen, positiv wie negativ. Das wirkt sich natürlich auch auf die Arbeit im Projektmanagement aus – und das schauen wir uns im nächsten Abschnitt an.

Beispiele zur Verfügbarkeitsheuristik im Projektmanagement

Projektmanager sind natürlich nicht vor dieser mentalen Abkürzung gefeit. Schau dir die folgenden Beispiele an:

- Unterschätzung von Risiken: Du hast in der jüngsten Vergangenheit keine größeren Probleme erlebt und unterschätzt das Risiko zukünftiger Probleme. Das Ergebnis: Es wird zu wenig Zeit für Risikomanagement und Notfallplanung aufgewendet.

- Überoptimistische Aufwandsschätzung: Du erinnerst dich lebhaft an deine letzten, reibungslos verlaufenden Projekte (Glückwunsch!). Das beeinflusst die Planung für dein neues Projekt, bei dem du unrealistisch positiv schätzt und nicht alle Herausforderungen berücksichtigst.

- Vernachlässigung seltener Ereignisse: Seltene, aber schwerwiegende Ereignisse, wie z. B. ein totaler Ausfall der IT-Infrastruktur, werden in der Planung möglicherweise vernachlässigt, weil sie nicht präsent oder „verfügbar“ in deinem Gedächtnis sind.

- Fehleinschätzung der Stakeholder-Reaktionen: Du könntest aufgrund persönlicher Erfahrungen mit bestimmten Stakeholdern oder aufgrund kürzlich erfolgter Interaktionen davon ausgehen, dass alle Stakeholder ähnlich reagieren werden. Die Gefahr: eine mangelhafte Kommunikationsstrategie, die nicht alle Stakeholder angemessen einbezieht.

In allen diesen Beispielen führt die Verfügbarkeitsheuristik dazu, dass Urteile und Entscheidungen auf der Grundlage von Informationen getroffen werden, die leicht verfügbar sind, aber nicht unbedingt repräsentativ für die Realität sind.

Die Heuristik vermeiden

Wollen wir nicht alle gute Entscheidungen treffen? Genau deshalb wäre es doch schön, die Auswirkungen der Denkfalle zu minimieren. Hier kommen ein paar Tipps, mit deren Hilfe du über die leicht verfügbaren Informationen hinausschaust und fundiert entscheiden kannst.

Wichtig:

Die folgenden Schritte sind aufwändig und können selbstverständlich nicht in allen Situationen angewendet werden. Gehe mit Augenmaß an die Sache heran. Die Grundregel: Je weitreichender eine Entscheidung oder Bewertung ist, desto mehr Zeit solltest du investieren. Nicht jede Alltagsentscheidung kann komplett durchdacht werden.

1. Bewusstsein schaffen

Den ersten Schritt gehst du genau jetzt in diesem Moment: Du liest diesen Artikel, lernst etwas über die Verfügbarkeitsheuristik und bemerkst, wie sie deine Wahrnehmung und Entscheidungsfindung beeinflussen kann. Sobald du dir über diesen Mechanismus deines Gehirns bewusst bist, kannst du ihn leichter umgehen.

2. Daten sammeln

Was hilft uns gegen vorschnelle und gefühlsbasierte Entscheidungen? Genau: Daten und Fakten:

- Suche gezielt nach harten Daten und Statistiken, anstatt dich auf anekdotische Erlebnisse zu verlassen.

- Stütze Entscheidungen auf unterschiedliche Informationsquellen, um eine breitere Perspektive einzunehmen.

- Betrachte längere Zeiträume und Trends, statt dich lediglich von Ereignisse aus der jüngeren Vergangenheit leiten zu lassen.

- Hole aktiv Meinungen von anderen Personen ein, besonders von denen, die andere Erfahrungen als du haben.

- Nutze Checklisten oder strukturierte Methoden wie die Nutzwertanalyse, um sicherzustellen, dass alle relevanten Aspekte berücksichtigt werden und nicht nur die, die dir sofort in den Sinn kommen.

3. Verschiedene Perspektiven einnehmen

Neben Daten von außen kannst du auch dein eigenes Denken herausfordern:

- Nimm dir Zeit, um über deine Gedankengänge zu reflektieren und dich zu hinterfragen. Warum denkst du genau so? Könnte deine Einschätzung durch kürzlich verfügbare Informationen verzerrt sein?

- Betrachte verschiedene Szenarien und deren potenzielle Auswirkungen, anstatt sich auf ein einziges, vermeintlich wahrscheinliches Ergebnis zu konzentrieren.

- Halte emotionale Distanz zu den Informationen oder der Entscheidung. Emotionen können die Tendenz verstärken, sich auf leicht verfügbare Informationen zu stützen.

- Suche aktiv nach Informationen, die deiner Meinung widersprechen. Dies hilft dir, deine Entscheidung ausgewogener zu gestalten.

- Sei bereit, deine Meinung zu ändern, wenn du neue Informationen erhältst.

- Hinterfrage Informationen und Annahmen kritisch, bevor du sie akzeptierst.

4. Entscheiden oder bewerten

Idealerweise legst du eine Pause ein, lässt ein Thema wirken oder atmest zumindest einmal tief durch, bevor du das Thema bewertest oder entscheidest. So verringerst du das Risiko für impulsives Handeln, das ausschließlich auf unmittelbar verfügbaren Informationen basiert.

Tipp:

Ist dir was aufgefallen? Viele der Strategien beziehen sich auf dich als Person. Je aktiver ihr im Team arbeitet und unterschiedliche Erfahrungen und Meinungen mitbringt, desto besser werden die Auswirkungen ganz natürlich verringert. Je heterogener das Team aufgestellt ist und je besser es faktenbasiert entscheiden kann, desto weniger schlägt die Verfügbarkeitsheuristik zu.

Fazit

Eins ist sicher: Die Verfügbarkeitsheuristik ist menschlich und erspart uns im Alltag eine Menge Denkarbeit. Allerdings kann sie uns auch zu fehlerhaften Bewertungen und Fehlentscheidungen verleiten, weil wir Menschen intuitiv gern auf Grundlage leicht verfügbarer Informationen entscheiden, die in unser Weltbild passen.

Nimm mit: Je wichtiger das Thema und je weitreichender die Entscheidung ist, desto eher solltest du versuchen, mit den genannten Strategien die Auswirkungen zu minimieren.